○取手地方広域下水道組合個人情報保護事務取扱要領

令和2年3月10日

訓令第5号

第1 趣旨

この要領は,取手地方広域下水道組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めがあるもののほか,個人情報に係る開示,訂正及び利用停止(以下「開示等」という。)の請求に対する可否の決定及び審査請求等の事務処理について,必要な事項を定めるものとする。

第2 所掌事務

1 総務課は,概ね次の事務を行う。

(1) 個人情報に係る開示,訂正及び利用停止(以下「開示等」という。)の請求についての相談及び案内に関すること。

(2) 個人情報ファイル簿(以下「ファイル簿」という。)の公表に関すること。

(3) 個人情報を保有する課等(以下「所管課」という。)との連絡調整に関すること。

(4) 個人情報に係る開示等の請求の受付及びその実施の際の立会いに関すること。

(5) 個人情報の写しの作成に要する費用の徴収に関すること。

(6) 個人情報に係る開示等の請求に対する決定(以下「可否の決定」という。)及びその不作為に関する審査請求の受付に関すること。

(7) 実施状況の公表に関すること。

(8) 取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の庶務に関すること。

(9) 取手地方広域下水道組合情報公開及び個人情報保護調整委員会(以下「調整委員会」という。)の庶務に関すること。

2 所管課は,次の事務を行う。

(1) 個人情報取扱事務の届出及びファイル簿の作成に関すること。

(2) 個人情報に係る開示等の請求の受理に関すること。

(3) 可否の決定に関すること。

(4) 個人情報に係る開示等の請求のあった情報に係る第三者からの意見聴取に関すること。

(5) 可否の決定等の通知(第三者への通知を含む。)に関すること。

(6) 個人情報に係る開示等を決定した情報の当該請求者に対する閲覧,説明及びその写しの交付に関すること。

(7) 可否の決定及びその不作為に関する審査請求の受理に関すること。

(8) 審査会に対する諮問及び審査会への必要書類の提出に関すること。

(9) 審査会の答申を受けての決定及びその通知に関すること。

(10) 所管課に係る情報提供に関すること。

第3 個人情報取扱事務の届出等

1 個人情報取扱事務の届出等

個人情報取扱事務の届出は,所管課において,その所掌している事務の目的,内容別に分類して行う。

2 個人情報取扱事務の開始手続は,次のとおりとする。

(1) 所管課は,事務を新たに開始しようとするときは,ファイル簿を総務課に提出する。

(2) 総務課は,所管課からファイル簿が提出されたときは,ファイル簿に係る事務が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に照らして適正に取り扱われているか確認する。

(3) 総務課は,前号の確認結果を踏まえ,一般の閲覧に供する。

3 個人情報取扱事務の変更手続は,次のとおりとする。

(1) 所管課は,個人情報取扱事務の届出に係る事項を変更しようとするときは,変更日を付して,ファイル簿を総務課に提出する。

(2) 総務課は,所管課から事務の変更に係るファイル簿が提出されたときは,変更内容が条例に照らして適正なものであるか確認する。

(3) 総務課は,変更の届出に係る確認結果を踏まえ,閲覧中のファイル簿と差し替える。

4 個人情報取扱事務の廃止手続は,次のとおりとする。

(1) 所管課は,個人情報取扱事務を廃止したときは,廃止日を付して,遅滞なく総務課へ届け出なければならない。

(2) 総務課は,所管課から事務の廃止に係る届出があったときは,当該廃止が条例に照らして適正なものであるか確認する。

(3) 総務課は,廃止の届出に係る確認結果を踏まえ,ファイル簿を削除する。

5 ファイル簿の記載事項は,次のとおりとする。

(1) 登録年月日

(2) 登録番号

(3) 個人情報を取り扱う権限を有する組織の名称

(4) 個人情報ファイルの名称,目的(範囲),根拠法令等及び事業の開始・変更年月日

(5) 個人情報の記録の項目名(基本的事項,心身及び家庭生活,社会生活及び資産収入,その他,個人識別符号及び要配慮個人情報)

(6) 個人情報ファイルの種別

(7) 個人情報の記録の形態

(8) 要配慮個人情報が含まれるときは,その旨

(9) 個人情報の収集方法等

(10) 個人情報の目的外利用の有無

(11) 記録情報の経常的提供先

(12) 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

(13) 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

(14) 個人情報の保管場所及び保護措置

(15) 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

(16) 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

(17) 行政機関等匿名加工情報の概要

(18) 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地

(19) 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間

(20) 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

第4 開示等の請求の受付

1 開示等の請求手続の窓口は,総務課とし,開示等の請求書(以下「請求書」という。)を受け付ける。

(1) 電話による開示等の請求は,請求者本人の確認ができないことから認めないものとする。また,口頭,ファクシミリ及びメールによる開示等の請求も,法第77条第1項,第91条第1項及び第99条第1項の規定により,請求書の提出を要件として定めていることから認めないものとする。

(2) 郵送による開示等の請求は,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)第22条第2項に規定する書類を提出するものとする。

(3) 開示等の請求手続に係る書式は,取手地方広域下水道組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年規則第3号。以下「施行規則」という。)に定めるところによる。

2 総務課は,次のように開示等の請求の受付を行う。

(1) 開示等の請求が,法に基づく請求であるか否かについて次の事項を確認する。

ア 開示等の請求があった場合,当該請求が正当な請求として対応すべきものであるか,又は任意的な申し出として対応すべきものであるかを判断し,適切な対応に努める。

イ 当該請求が,法令又は他の条例において,個人情報の開示(閲覧,縦覧及び写しの交付等)並びに訂正又は利用停止に関し規定されているときは,その定めによることとなるので確認をする。

ウ 当該請求が訂正の請求である場合は,法第90条第1項の規定により「自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するとき」が請求の要件となっていることから,開示の請求がなされ,かつ,開示が行われたかを確認する。

エ 当該請求が利用停止の請求である場合は,法第98条第1項各号の規定が請求の要件となっていることから,どのような状況が目的外利用又は外部提供の原則禁止の例外規定によらないでなされているかを請求者へ確認する。

(2) 請求者本人又は法定代理人であることを施行令第22条第1項又は第3項の規定により確認する。

(3) 請求書の内容を確認した結果,法第88条の規定に該当する場合には,それぞれの所管課へ案内する。

(4) 開示請求に係る情報の検索及び特定を容易にするため,その存在の有無及び内容の確認を含めて,所管課と十分連絡を取り合うよう努めるものとする。

(5) 総務課は,次に掲げる点について,請求書の記載事項を確認する。

ア 「宛先」欄

開示請求に係る個人情報を保有している実施機関の名称が記載されていること。

イ 「請求者」欄

住所又は居所,氏名及び電話番号は,請求者の特定を行い,開示を実施する日時等の調整,開示請求に対する決定通知書の送付等に必要なため,正確に記載されていること。特に,連絡先については,請求者本人に確実かつ迅速に連絡できる電話番号が記載されていること。なお,押印の必要はない。

ウ 「開示を請求する保有個人情報」欄

請求に係る個人情報が特定できるよう,できるだけ具体的に記載されていること。

エ 「求める開示の実施方法」欄

開示を希望する日,開示の方法及び写しが記載されていること。ただし,この欄は任意とする。

オ 「本人確認等」欄

施行令第22条に規定されている事項の確認がとれること。

(6) 請求書の記載事項に不足その他の不備があるとき(不鮮明又は意味が判然としない記載である場合を含む。)は,請求書の提出の際に補正を求めるものとする。

(7) 総務課は,当該請求の受付後,請求書に次の事項を記載する。

ア 「受付年月日及び番号」欄

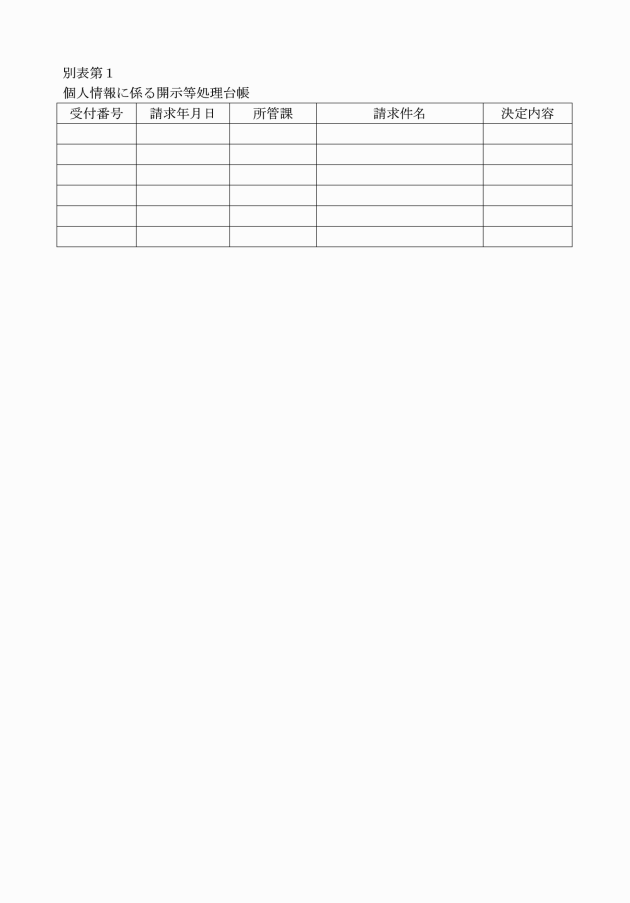

受付印(整理番号を含む)を押印し,個人情報に係る開示等処理台帳(別表第1)に必要事項を記載する。

イ 「所管課」欄

当該請求に係る個人情報を所管している実施機関の所管課名を記載する。

4 総務課は,次の事項を請求者に説明し,理解を得られるよう努めるものとする。

(1) 可否の決定は,請求書の提出があった日の翌日から起算して,15日以内に行うこと。

(2) やむを得ない理由により前記(1)の期限を超えるときは,延長する期間及びその理由を書面により通知すること。

(3) 可否の決定の内容は,決定後書面により請求者に通知すること。

(4) 開示等する場合の日時及び場所,開示等しないの場合の理由については,前記(3)の書面にて通知すること。

(5) 写しの交付が必要な場合,写しの作成に要する費用は,請求者の負担となること。

5 総務課は,前記の手続の後,請求書の原本を遅滞なく所管課へ送付する。また,複写した請求書2部のうち,1部を請求者本人に渡し,残りの1部を総務課で保管する。

第5 開示請求に対する決定

1 所管課は,開示の請求手続により,請求書が総務課から送付された後,可否の決定までに次の事務を行う。

(1) 請求書の内容について,法に規定する請求手続によるものであることを確認した後,ファイル基準表等に基づき速やかに当該情報の所在を特定する。

(2) 情報を特定した後,次に掲げる事項を考慮し,当該情報の内容について調査・検討を行う。

ア 開示の請求について,当該情報が法第78条第1項から第7号に規定する不開示情報のいずれかに該当するか否か,また,法第105条第1項に規定する審査会への意見聴取の必要があるか否かを検討し,審査会への諮問を必要とする場合には,速やかに手続を行うものとする。

イ 開示の請求に対する措置としては,全部開示,部分開示及び全部不開示(当該請求の対象となる情報を保有していないときを含む。)に分けられる。このうち,部分開示及び全部不開示の決定をするときは,請求者に対しその理由も明らかにできるよう検討する。

ウ 開示の請求に係る情報が法第81条に規定する存否応答拒否に該当するか検討する。また,検討に当たっては,当該請求に係る情報が仮に存在するとした場合に,どの不開示情報に該当し,当該情報の存否を明らかにすることがなぜ不開示情報を開示することとなるのかについても併せて検討する。

(3) 開示の請求について,第三者又は組合の実施機関以外の者(以下「第三者等」という。)の意見聴取が必要な場合には,法第86条の規定により,次の方法により意見聴取を行うものとする。

ア 開示請求のあった個人情報に,第三者等と協議・協力関係にある機関に関する情報が記録されている場合,施行規則第11条の規定により保有個人情報開示請求に関する意見照会通知書(法第86条第1項適用)により意見聴取するものとする。

イ 第三者等に意見聴取する場合には,請求者の氏名,住所等の情報を第三者等に知らせないよう配慮する。

ウ 第三者等からの意見の提出については,施行規則第11条第2項に規定する様式とする。

エ 意見聴取を行った場合,当該意見を参考の上,第三者等の情報の性格,価値及びその情報を開示したときの影響等を総合的に勘案した上で判断を行うものとする。

オ 意見聴取の結果については,施行規則第11条に規定する保有個人情報開示請求に関する意見照会通知書(法第86条第2項適用)により第三者等に通知する。

2 事務処理上の困難その他正当な理由により,開示の請求があった日の翌日から起算して15日以内に開示決定等をすることができず,条例第4条第2項の規定により開示決定等の期限を延長する場合は,所管課は,当該期間内に開示決定等の期間を30日を限度として延長する旨の決定をし,保有個人情報開示決定等期限延長通知書により,具体的な理由を付して速やかにその旨を通知するとともに,当該通知の写しを総務課に送付するものとする。

3 所管課は,開示の請求に対し,次の方法により可否の決定を行う。

(1) 可否の決定及びその実施者(説明員)については,原則として所管課の長がその判断を行うものとする。その場合,所管課職員は,当該請求に係る決定案とともに,請求書,当該個人情報が記録されている文書等(写しでも可)その他関係資料(第三者等からの意見聴取資料等)を準備する。

(2) 可否の決定に当たっては,総務課も関係資料を収集する等協力をするものとする。

(3) 可否の決定に当たって,全庁的に調整を図り,統一的な運用を行う必要があるときは,所管課において調整委員会に審議の要請を行うものとする。

(4) 可否の決定の通知については,施行規則第7条の規定により行うものとする。

(5) 開示の可否を決定したときは,速やかに請求者に決定通知書を送付するものとする。

4 総務課及び所管課は,可否の決定した場合には,次のとおり当該情報を開示する。

(1) 開示の実施は,原則として総務課で行うこととする。ただし,開示の方法が技術的に総務課で困難な場合には,所管課等で行うものとする。

(2) 総務課は,請求者に保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報部分開示決定通知書,条例に定める正当な請求者であるか否かの確認のために必要な書類の提示又は提出を求め,当該内容を確認する。また,開示の実施の際,立ち会うものとする。

(3) 所管課職員は,総務課に当該開示の請求に係る個人情報が記録されている情報を持参し,開示の実施を行う。

(4) 所管課職員は,請求者が希望した開示の方法に従い,開示の決定に係る当該情報を請求者に示し,請求者の求めに応じ必要な説明も行うものとする。

(5) 請求に係る情報を閲覧し,又は視聴する者が,当該情報を汚損,破損,加筆等の行為をするおそれがあるときは,施行規則第12条第2項の規定により,その閲覧又は視聴を中止することができる。

5 情報の開示は,次に掲げる方法による。

(1) 閲覧又は視聴の方法は,次のとおりとする。なお,一部を視聴する場合は,あらかじめ不開示部分を除いて行うよう十分配慮するものとする。

ア 文書,図画及び写真は,原本を閲覧に供する。ただし,次に掲げる場合は,所管課で作成した当該文書,図画及び写真の写しを閲覧に供する。

(ア) 文書,図画及び写真の形態若しくは形状からみて,汚損し,又は破損するおそれのあるとき。

(イ) 部分開示の場合であって,不開示部分を除いて開示するため,原本により難いとき。

(ウ) 閲覧に供することにより,日常業務に支障を及ぼすおそれがある場合等行政の円滑な執行を確保する必要があるとき。

(エ) その他原本を閲覧に供することが困難と認められるとき。

イ 電磁的記録の情報については,施行規則第13条の規定により開示する。

ウ マイクロフィルムに撮影されている情報については,原則としてマイクロフィルムから複写したものをもって閲覧に供する。

(2) 写しの交付の方法は,次のとおりとする。

ア 所管課において,原則として電子複写機により写しを作成し,総務課において交付する。

イ マイクロフィルムの場合には,それぞれ一度印字装置等で複写したものを,再度電子複写機により複写したものを交付する。

ウ 電磁的記録の場合には,原則として用紙に出力したもの又はCD―R若しくはDVD―Rに複写したものにより行い,当該写しは所管課において作成するものとする。ただし,複写のための機器を保有していない等の理由により,所管課において写しを作成することが困難な場合は,業務を発注し,委託により作成することができる。

エ 写しの交付の部数は,開示請求1件につき1部とする。

オ 郵送による写しの交付は,施行令第22条第1項の規定による請求者本人の確認ができないこと,郵送した場合に本人以外の者が当該郵便物を受け取り,開封してしまうおそれがあることから,これを認めないものとする。

(3) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の趣旨を踏まえ,視覚障害者からの開示の請求につき,開示の請求時に申出があったときは,可能な限り請求に係る情報について音読をし,又はパーソナルコンピュータのアプリケーションを用いて音声情報に変換するなどの対応に努めるものとする。

第6 費用の徴収

1 写しに要した作成費用は,施行規則別表第1に記載のとおりとする。

2 写しに要した作成費用は,当該情報の写しの交付の際に現金により徴収し,当該請求者に領収書を交付する。

3 写しに要した作成費用の徴収事務は,総務課で行う。

第7 訂正又は利用停止の請求に対する決定

1 所管課は,訂正又は利用停止の請求手続により,請求書が総務課から送付された後,次の事務を行う。

(1) 請求書の内容及び当該請求者が当該請求をすることができる者であるかどうか,訂正の請求の場合については,その内容が「事実」に関するものであるかどうかを確認し,ファイル基準表等に基づき速やかに当該個人情報を特定する。

(2) 訂正における内容調査については,次のとおり実施する。

ア 請求者が提出し,又は提示された「訂正の内容が事実に合致することを証明する書類」に基づき,次の項目について精査する。

(ア) 当該「事実」について,「誤り」があるか否かを確認すること。

(イ) 請求の対象となった個人情報について,訂正する権限が実施機関にあるか否かを確認すること。

(ウ) 訂正する権限が実施機関にあると認めたときは,訂正する内容及び訂正する方法(修正,追加,削除)を確認すること。

イ 当該請求の措置としては,訂正,部分訂正及び非訂正(当該請求の個人情報を保有していないときを含む。)の決定に分けられる。このうち,部分訂正及び非訂正(当該請求の個人情報を保有していないときを含む。)の決定については,その理由を請求者に明らかにできるよう準備をする。

(3) 利用停止の内容調査については,次のとおり実施する。

ア 当該利用停止の請求に係る個人情報が,法第27条第1項に基づくことなく目的外利用又は外部提供が行われているか確認をする。

イ 当該請求の措置としては,利用停止する旨,一部利用停止する旨及び全部利用停止しない旨(当該請求の個人情報を保有していないときを含む。)の決定に分けられる。このうち,一部利用停止する旨及び全部利用停止しない旨(当該請求の個人情報を保有していないときを含む。)の決定については,その理由を請求者に明らかにできるよう準備をする。

3 所管課は,訂正又は利用停止の請求に対し,次の方法により可否の決定を行う。

(1) 個人情報について訂正又は利用停止をするか否かの決定は,原則として所管課の長が行うものとする。その場合,所管課職員は,当該請求に係る決定案とともに,請求書,当該個人情報が記録されている文書等(写しでも可)その他関係資料を準備する。

(2) 個人情報について訂正又は利用停止をするか否かの決定に当たり,全庁的に調整を図り,統一的な運用を行う必要があるときは,所管課において調整委員会に審議の要請を行う。

(3) 訂正の請求に対する可否の決定の通知については,施行規則第16条の規定により行うものとする。

(4) 利用停止の請求に対する可否の決定の通知については,施行規則第22条の規定により行うものとする。

(5) 個人情報について訂正又は利用停止の可否の決定をしたときは,速やかに請求者に決定通知書を送付するものとする。

4 所管課は,訂正又は利用停止の可否を決定し,その旨を請求者へ通知した後,次の事務を行う。

(1) 個人情報を訂正したときは,当該個人情報が他の実施機関で保有し,又は利用されている場合もあることから,必要に応じて,訂正の内容を全庁及び関係機関等に文書で周知する措置を講ずるものとする。

(2) 個人情報について訂正又は利用停止の可否の決定後,当該請求者が当該部分の閲覧,視聴及び写しの交付を求めた場合には,その求めに応じるものとする。

(3) 訂正の決定等に基づき個人情報を訂正した場合において,必要があると認めるときは,当該個人情報の提供先に対し,遅滞なくその旨を通知するものとする。なお,提供先への通知の必要性について,提供に係る個人情報の性格や内容,提供先における利用目的等を勘案して通知するか否を判断する。

第8 審査請求

1 審査請求の受付は,次のとおり総務課において行う。

(1) 審査請求は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第1項の規定により,他の法律等に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除いて書面によることとされ,条例に口頭ですることができる旨の定めがないことから,口頭による審査請求は認めないものとする。

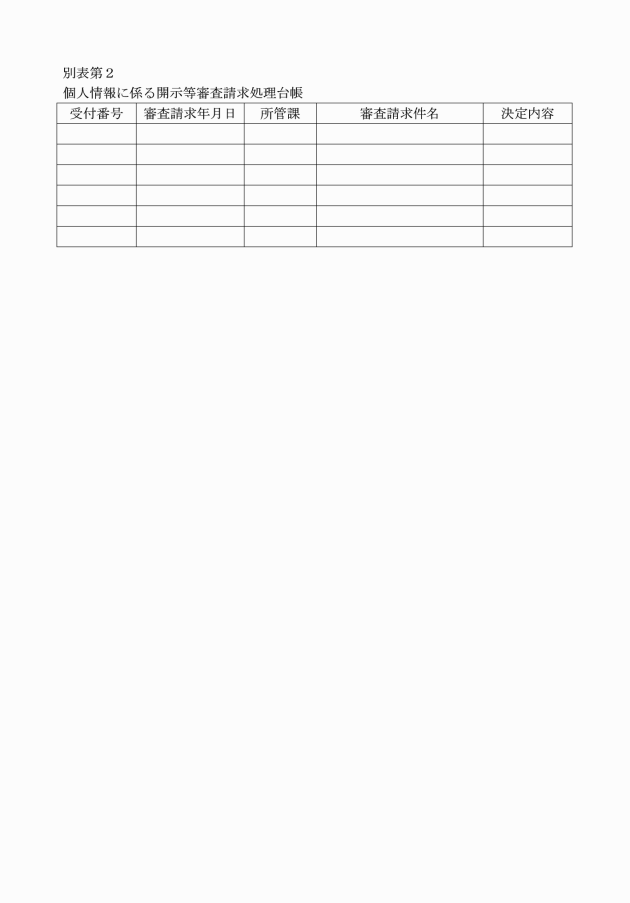

(2) 処分庁又は不作為庁が実施機関である場合で,審査請求書が提出されたときは,取手地方広域下水道文書管理規則(平成18年規則第3号)第10条第2項第3号の規定により,特殊文書として処理するものとし,必要な補正等があるかを確認後,受付印を押印の上,個人情報に係る開示等審査請求処理台帳(別表第2)に必要事項を記載し,審査請求書は所管課に送付し,当該審査請求書の複写2部のうち,1部を審査請求人に渡し,1部を総務課で保管する。

この場合において,審査請求書の書式は任意とし,必要事項が記載されていることを受付要件とする。

2 所管課は,総務課から審査請求書の送付を受けた後,開示決定等,訂正の決定等,利用停止の決定等若しくは開示請求,訂正の請求,利用停止の請求に係る不作為についての審査請求を不適法として却下するとき,当該審査請求を認容し全部を開示することとするとき,審査請求の全部を認容して請求に係る個人情報の訂正をすることとするとき又は当該審査請求の全部を認容して請求に係る個人情報の利用停止をすることとするときを除き,次のとおり,審査請求のあったときから概ね30日以内に審査会への諮問を行うものとする。

(1) 当該審査請求書について,必要事項が記載されているか,必要な補正があるか,当該審査請求書が適法かどうかの確認を行う。

ア 行政不服審査法第19条第2項の規定により,処分についての審査請求書における必要事項は,次のとおりである。

(ア) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

(イ) 審査請求に係る処分の内容

(ウ) 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは,当該決定)があったことを知った年月日

(エ) 審査請求の趣旨及び理由

(オ) 処分庁の教示の有無及びその内容

(カ) 審査請求の年月日

イ 行政不服審査法第19条第3項の規定により,不作為についての審査請求書における必要事項は,次のとおりである。

(ア) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

(イ) 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

(ウ) 審査請求の年月日

ウ 審査請求書の記載内容及び添付書類について不備又は不足があるため,当該審査請求が不適法である場合には,相当の期間を定めてその補正を求めるものとする。

エ 審査請求人が補正の命令に応じないとき又は審査請求が不適法であるとき(審査請求の期限を経過しているときなど)は,行政不服審査法第45条第1項又は第49条第1項に定めるところにより,当該審査請求を却下するものとする。この場合において,審査会に諮問することを要しない。

(2) 審査会への諮問をせず,開示の決定等について検討を加え,当初の決定を取り消す場合には,裁決書の謄本を送達することによって,その旨を当該審査請求人に通知する。この場合において,開示の方法は,通常の開示のとおりとする。

(3) 審査会への諮問をせず,訂正又は利用停止について,当初の決定を取り消す場合には,事実に誤りがある事項を訂正し,又は当該利用を停止した後に,裁決書の謄本を送達することによって,その旨を当該審査請求人に通知する。

(4) 審査会に対する諮問は,次に掲げる書類を添付して,施行規則第25条の規定により保有個人情報に係る開示等審査諮問書により,所管課が直接行うものとする。また,審査会から意見若しくは説明又は書類の提出が求められたときも,当該所管課において対応する。この場合において,審査会の庶務が総務課で行うことから,所管課は,事前に十分調整するものとする。

ア 審査請求書の写し

イ 開示請求,訂正請求又は利用停止請求に係る請求書の写し

ウ 開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る決定通知書の写し

エ 弁明書の写し

オ その他参考となるもの

(5) 所管課は,審査会に諮問した後,保有個人情報に係る開示等審査諮問書により,審査会に諮問をした旨を速やかに法第105条第2項各号に該当する者に通知しなければならない。

3 所管課は,審査請求に係る諮問に対する審査会の答申があったときは,遅滞なく,かつ,当該答申を最大限に尊重して,答申を受けてから概ね30日以内に当該審査請求に対する裁決をするものとする。

4 所管課は,裁決書を作成し,その謄本を審査請求人及び審査会(総務課)へ送付する。また,当該審査請求に参加人がいる場合には,当該参加人に対しても,裁決書の謄本を送付するものとする。

5 所管課は,答申後,必要な審理を終えたと認めるときは,行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用される同法第41条の規定により,審理手続を終結し,審理関係人に対し,その旨を通知しなければならない。

第9 施行期日

この要領は,令和2年4月1日から施行する。

付則(令和4年3月23日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

付則(令和7年3月6日訓令第4号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。